“花呗”“白条”“月付”,“任性付”“拿去花”......还有各式各样的信用卡、分期付款、多渠道支付业务......

不知不觉间,“超前消费”的诱惑已遍布我们衣食住行的方方面面,而不加节制的“超前消费”,过度透支的消费习惯,也正悄然影响着当代大学生群体。

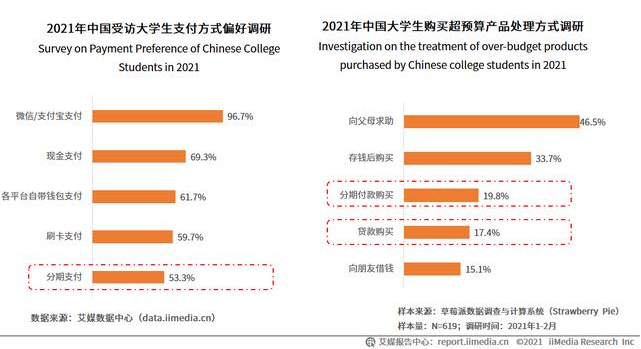

据2021年相关调查显示,53.3%的受访大学生使用分期付款产品,19.8%和17.4% 的受访大学生会通过分期付款、贷款购买超过预算的产品。并且,有14.7%的学生月均超前消费1000元以上,39.7%的学生月均超前消费500—1000元,32.4%的学生月均超前消费300—500元,13.2%大学生月均超前消费300元以内。可见,“过度消费”的漩涡也正慢慢侵蚀着当代大学生群体。

什么是过度消费

谈及“过度消费”,它指的是消费水平超过客观界限,与生产力发展水平不相适应的不合理消费,具体是指超过自身能力或需求的消费,也指非理智、不健康的高消费行为。

大学生作为即将步入社会的一员,其消费行为与社会环境紧密相关,不正确消费观念的冲击、市场营销手段的诱惑以及自身思想观念的不成熟,让部分大学生在消费过程中难以做到量入而出,大学生“过度消费”的现象日益明显,成为了现代高等教育的重要议题。

过度消费的心理动因

当前大学生的“过度消费”问题,除了有特定的社会背景和环境因素外,也有个人心理层面的内在动因。这种心理动因具有主观主义、虚无主义、非理性主义的倾向,从心理特征上看,主要表现为以下几个方面。

A.从众心理

从众是指个人的观念与行为在群体的引导和压力下,不知不觉或不由自主地与多数人保持一致的社会心理现象。从客观上来看,有相当比例大学生“过度消费”的原因并不是攀比和享乐,而仅仅是“好奇”,这种“好奇”就源自于从众心理。大学生群体缺少社会经验,对庞杂多样的信息也缺少鉴别能力,容易受周围环境的影响,如果有人因“过度消费”尝到了“甜头”,实现了超前消费,满足了消费欲望,便会将这种消费心理传染到周边人身上,一些心志不坚定的同学就很容易选择效仿和盲从,进而慢慢陷入了“过度消费”的漩涡。

B.享乐心理

不可否认,当前部分大学生中存在着享乐主义的思想倾向,在这样的心理背景下,一些学生思想和行为的出发点都以所谓的“快乐”为目的,这就给大学生“过度消费”提供了蔓延的空间。并且,部分消费平台缺乏对青少年消费行为的监管和引导,资金借贷的门槛较低,学生不需要花费多少精力与时间就可以获得用于消费的资金,这便进一步助长了享乐主义的消费心理,导致部分学生消费观念的严重扭曲。

C.攀比心理

攀比心理是大学生“过度消费”最为常见的心理特征。来自五湖四海,不同生活方式、不同家庭经济条件、不同消费水平的学生聚在一起,部分同学会因认知不理性、心理不平衡、心智不成熟等原因,出现物质攀比的情况。当前大学生群体中,电脑、手机等数码产品及化妆品、鞋、衣服等生活用品是大学生攀比心理的重灾区。

D.炫耀心理

炫耀心理事实上是一种超越自我客观价值的自我虚构,在消费行为方面,其表现为对物质生活的过度要求和过高追求。当前,部分大学生热衷于用各种各样名牌商品等“物质筹码”作为炫耀的资本,用物质来美化自己,追求所谓的“个性化”,以求得自尊的满足和心理的平衡。

E.虚荣心理

虚荣心是一种扭曲了的自尊心,有虚荣心的人看起来自尊心强烈,十分关注他人对自己的看法,想要极力表现自身的特殊性。事实上,强烈的虚荣心正是内心自卑、敏感,匮乏安全感和自信心的表现。当代大学生的“过度消费”现象,也是一种虚荣心理在作祟。部分学生为了弥补内心精神世界的空虚和匮乏,用物质条件伪装自尊心,用物质享受满足虚荣心,迷失了正确的自我认知和精神追求。

过度消费的危害

大学阶段,是学生身心发展剧烈变化的特殊时期,是学生形成正确的、系统的人生观、世界观、价值观的关键阶段。而无计划、无节制、不理性的消费习惯,让部分大学生群体成为了“月光族”,变成上半个月“富翁”,下半个月“负翁”,给学生正常的学习生活带来了实际的困难和阻碍。同时,面对消费主义带来的不利影响,学生心理上很容易陷入茫然、困惑、空虚、压抑、焦虑、紧张的状态,很容易处于两难或多难的境地。

古人云:“静以修身,俭以养德”,而对消费的无度追求,会导致部分学生沉湎于物欲享受当中,对艰苦奋斗、勤俭节约的传统美德不以为然,甚至形成享乐主义和金钱至上的错误价值观,放弃了对理想信念、学业发展、道德修养等方面的追求,给大学生成长成才带来了不可忽视的负面影响。

那么面对“过度消费”的陷阱,我们该如何规避。抑制不理性、不科学的消费冲动呢?

三个步骤调节不合理的消费冲动

第一步:接纳自我。面对自身的“过度消费”心理,我们首先要以不逃避、不畏惧的接纳态度,正视自身的问题,告诉自己它不是“疑难杂症”,它完全可以通过思想认识的调整和心理状态的调节加以疏导和改变。

第二步:适时反思。我们要透过问题的表象,试着从更深层次寻找原因。在内心,进行一场“自我反思和辩论”,思考“让我止不住花钱的内在诉求是什么?”“在消费的背后,我真正想要逃避或不愿面对的是什么?”等问题,明晰背后的真正原因。

第三步:改变习惯。我们要从细微入手,积极尝试改变自己生活中的一些习惯。比如,不独自购物,而选择和同学、朋友一起;使用现金、借记卡消费而不是信用卡或支付宝花呗;在每次消费前列出需求清单,绝不买计划以外的东西;尽量避开折扣、促销等平台和节点;不在饥渴、疲倦或情绪不好时选择购物;在每次下单之前,让自己先等待30分钟再权衡决......等等。

树立正确的消费观

一、增强责任意识,做到量力而行。我们要树立理性、科学、适度的消费观,在生活上不随波逐流、不盲目攀比、不超前消费,努力克服攀比心理、虚荣心理、炫耀心理和从众心理,合理安排生活支出,不断强化责任意识,积极践行社会主义核心价值观,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良品格。

二、增强规划意识,提升理财能力。正确认识金钱作用和商品属性,积极学习金融消费知识,养成良好的理财习惯。在日常生活中,要根据生活学习实际,明确消费标准,为自己每月开销编制预算、储蓄结余。在面对消费诱惑时,要保持理性思维,克制不合理的消费欲望,深刻认识“过度消费”的短暂快乐稍纵即逝,自觉抵制享乐主义和纵欲主义。

三、增强风险意识,提高辨别能力。面对“零利息、零首付、零门槛、低成本”的各类诱惑,以及不良平台和非法机构的各种“障眼法”,同学们务必要提高风险防范意识和自我保护意识,主动了解相关金融知识和法律法规,不断增强辨别能力,高度警惕不良网贷、非法借贷、非法集资等违法行为,始终牢记“天上不会掉馅饼”,杜绝不劳而获、贪图享乐的思想和行为,脚踏实地、砥砺奋斗,锤炼品德修为,努力成长成才,不断追求精神世界的真正“富足”。

习近平总书记曾勉励广大青年:“要锤炼品德,自觉树立和践行社会主义核心价值观......加强道德修养,明辨是非曲直,增强自我定力,矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。”作为新时代青年,我们更要增强志气、骨气和底气,发扬艰苦朴素的优良作风,树立正确的金钱观和消费观,时刻铭记“消费千万条,理性第一条”,杜绝享乐主义和奢靡之风,砥砺奋斗、不负韶华,不让伪“阔绰”毁掉真“富有”。

本文作者:崔炜 河南财经政法大学大学生心理健康教育咨询中心主任

来源:河南省高校思想政治工作信息网(声明:本网站刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。)